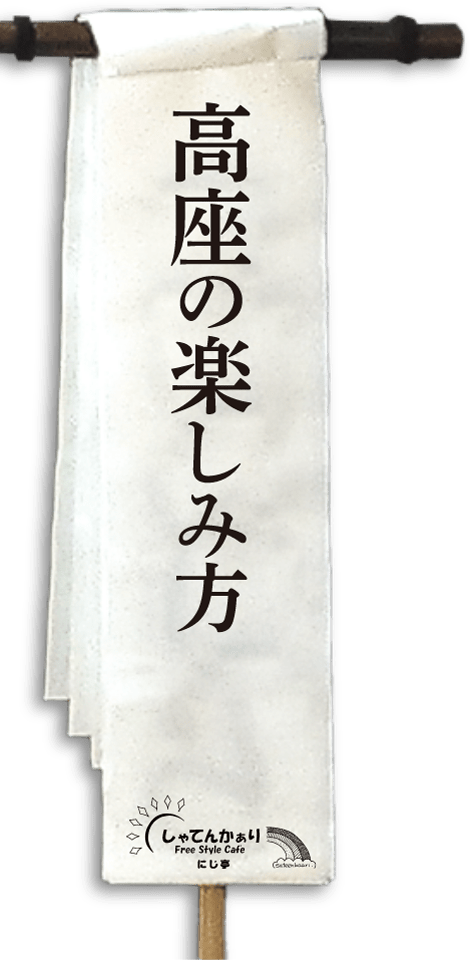

最初に聞く噺や演者の面白さが、その後の落語や講談の魅力につながります。

当店でご紹介する噺家の落語や講談は、初心者から玄人まで幅広く楽しめます。

落ち着いたカフェの空間で、文化の楽しみを味わってください。

出入り自由

マナーを守り、物音を立てないよう高座の切れ場(演芸と演芸の間)に移動しましょう。

服装自由

短パンにサンダルでも大丈夫。寄席によっては着物着用で割引などもあり。

飲食可能!

音には注意!

飲み物や、お弁当を販売している寄席も多いですが、音のするもの(スナック菓子)やアルコールは控えましょう。

むかしの言葉が

わからなくても

大丈夫!

落語・講談は江戸っ子のような口調で昔の単語も多く出てきますが、噺家さんがお客さんに合わせて演じますので、初心者でも楽しく鑑賞できます。

事前の調査や

勉強は不要

噺の内容を知らなくても全然大丈夫!落語はライブです。その時の臨場感を目と耳で楽しんでください。

一番太鼓

開場のときの太鼓を「一番太鼓」と言い、観客がたくさん来ますようにと願いを込めて「ドンドンドントコイドンドンドントコイ」と前座が長いバチでたたきます。

二番太鼓

開演5分前に打つのが二番太鼓。または着到(ちゃくとう)とも言います。『お客様、お待ちどうさまでした。これから開演いたします』という合図の太鼓です。

出囃子

出演者が高座に上がる時に流れる三味線音楽が出囃子です。落語家は二ツ目になると、自分専用の出囃子がもてます。

マクラ

いきなり本題には入らず、世間話をしたり、本題と関連する小咄をしたりします。これを「マクラ」と呼びます。

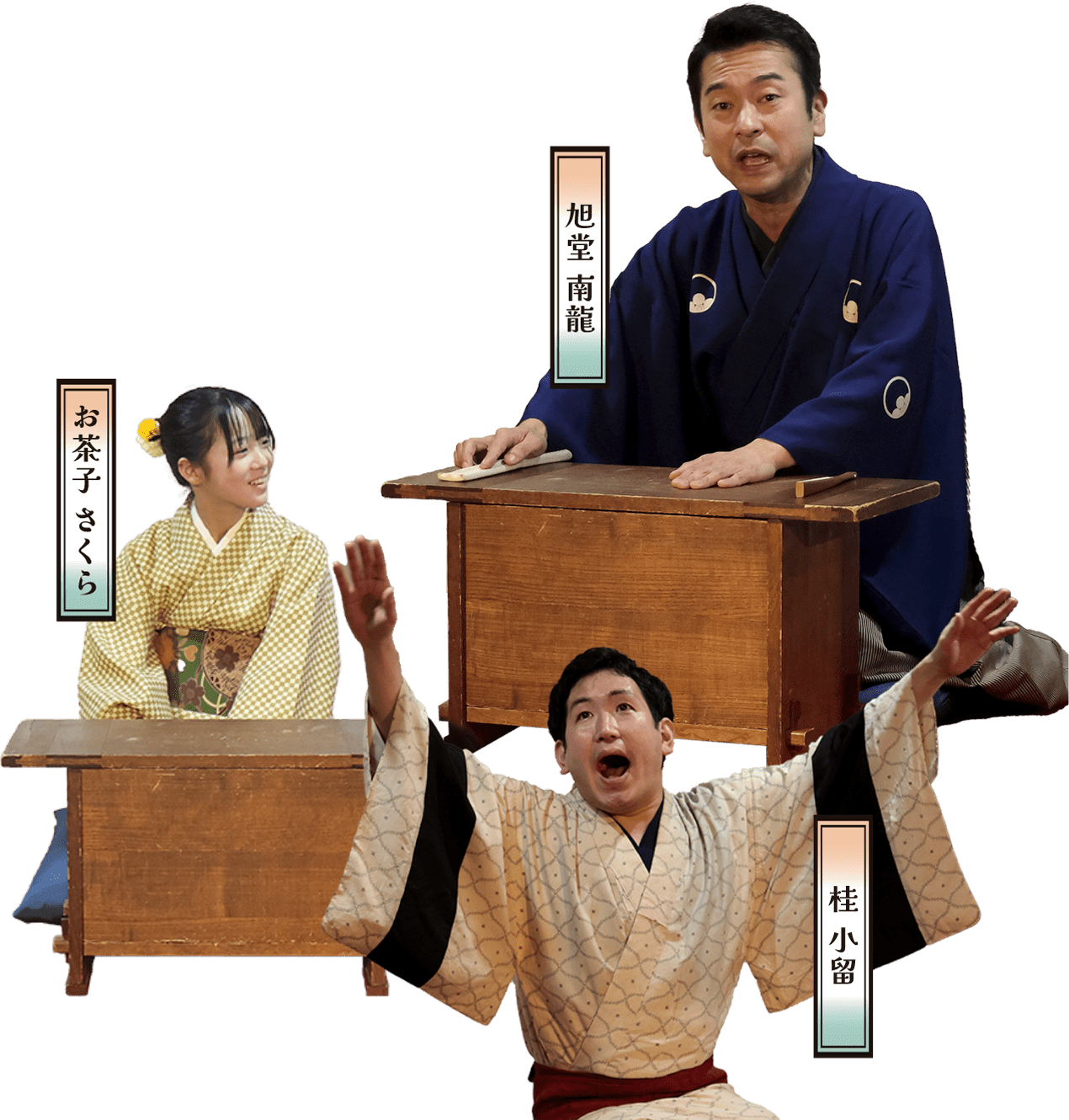

見台・膝隠し・小拍子

落語家の前には、見台(けんだい)と足を隠す膝隠(ひざかくし)が置かれます。見台の上には小拍子(こびょうし)があり、演目に応じて演者がこれを叩くと、にぎやかな雰囲気になります。

舞台で繰り広げられるその語り口は、時には滑稽でありながらも心温まる感動を与える、優れた噺家が定期的にイベントを開催しております。個々の物語には、古典の名作から現代のトピックまで幅広いテーマが織り込まれ、聴衆を引き込む魅力があります。観客を笑わせ、感動させるその語りは、まさに芸術の極みです。